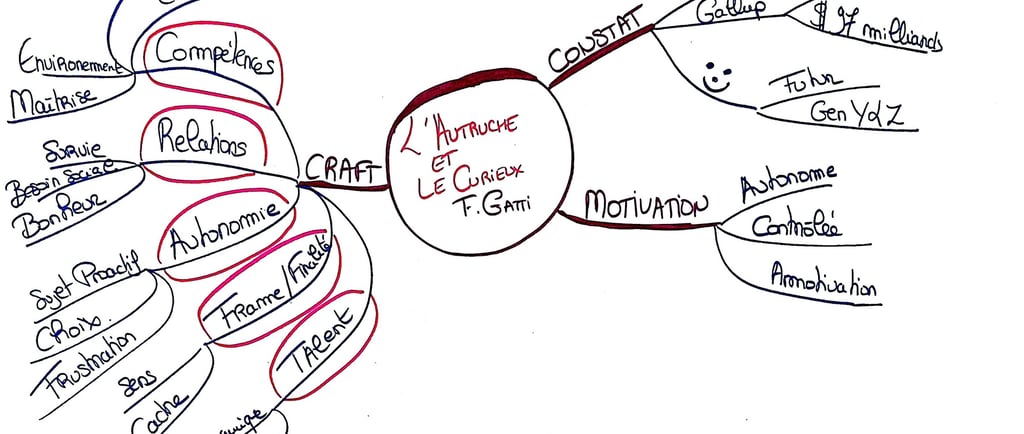

L'AUTRUCHE ET LE CURIEUX de Fabrice Gatti

RHMANAGEMENTLECTURE

7/8/2024

Le nom énigmatique de cet ouvrage piqua ma curiosité au détour d’une visite chez mon libraire : « L’autruche et le curieux » . Que venait faire un oiseau au long cou au milieu des livres dédiés au management, à la stratégie et à la gestion d’entreprise ? En découvrant la 4ème de couverture, je trouvai la réponse. Ici, il n’est point question d’ornithologie, mais bien de réinventer le monde des organisations. L’environnement actuel dans lequel les salariés évoluent ne leur permet pas de trouver du sens et crée de nombreuses souffrances. Stress, burnout, déshumanisation… entraînant un fort désengagement des collaborateurs. Pourtant peu de dirigeants osent remettre en question leurs lignes de conduite et leurs pratiques. Ils excellent dans la « politique de l’autruche » (d’où le titre de l’ouvrage !). Le monde actuel, de plus en plus chaotique et concurrentiel, demande d’être réactif. Les organisations gagneront à réinventer leurs pratiques managériales pour rester viables. Les données issues de l’économie, de la psychologie et de la sociologie convergent vers une métamorphose de la posture du manager. Fabrice Gatti, consultant et chercheur en management, analyse les derniers résultats de la recherche dans ces différents domaines. Il contextualise la situation dans laquelle nous évoluons, en partageant des informations historiques qui explique pourquoi et comment nous sommes arrivés à cette situation. Face à ces constats, l’auteur nous invite à faire preuve de curiosité et à ouvrir une nouvelle page de l’histoire du monde du travail. Cette nouvelle aire est celle de l’Humain au centre des organisations, pour créer un avenir qui prenne tout son sens.

Le monde des organisations : l’alarmant constat du désengagement

Les pratiques du monde du travail se sont vues être bousculées pendant la crise du COVID, pourtant, la révolution du management est en marche depuis plusieurs décennies. Le modèle du collaborateur comme variable d’ajustement, et du profit à outrance, montre ses limites. Nous traversons une crise sociétale et environnementale. Le désengagement des salariés atteint des sommets. Une étude de 2022, menée par l’institut Gallup présente des résultats alarmants. « Le taux d’engagement moyen sur 155 pays a été évalué à 15% ». En France, ce taux perd 3 points par rapport à 2013 pour atteindre les 6%, et coûte annuellement 97 milliards d’euros aux organisations. Heureusement des lueurs d’espoir fleurissent aux quatre coins du globe. Des pratiques managériales innovantes et vertueuses montrent des signes encourageants. Les nouvelles générations Y et Z seront bientôt majoritaires dans les entreprises. Leurs manières d’appréhender la vie et la notion de réussite diffèrent des générations précédentes. Plus tournées vers le présent, la quête de sens et l’équilibre vie privée-vie professionnelle, ces nouvelles générations rebattent les cartes et bousculent l’ordre établi. Conscients des enjeux éthiques et climatiques de notre monde, ces nouveaux profils amènent un vent de fraîcheur qui poussera les décideurs à revoir urgemment leur fonctionnement.

Les cadres dirigeants gagneront à insuffler une dynamique plus vertueuse et engageante au sein de leurs équipes. Travailler sur les différents axes de la motivation ainsi que sur la culture d’entreprise permettra de fidéliser leurs collaborateurs et d’attirer les talents. Cette stratégie s’avèrera bénéfique à long terme et leur offrira un avantage concurrentiel indéniable.

Les ressorts de la motivation à activer

D’après un article de l’institut Dale Canergie, datant de mars 2020, les salariés engagés augmentent : leur productivité de 17%, les ventes de 20%, les bénéfices de 21%. La rétention des salariés se voit elle aussi grandement améliorée (+24%), et la satisfaction client croît aussi (+10%). Alors pourquoi tant d’organisations ne font pas de l’engagement de leurs salariés la priorité numéro un? D’après Fabrice Gatti l’explication se cache derrière la nébuleuse qu’est la définition même de la motivation ainsi que les ressorts pour l’activer. Comprendre l’être humain, ses besoins et ce qui le pousse à l’action est compliqué.

Pour activer la motivation des collaborateurs, appuyer sur un seul bouton ne suffira pas. L’être humain est complexe. Les ressorts sont multiples et dépendent de chaque personne et de l’environnement dans lequel celle-ci évolue. A la place de la question « comment motiver ses collaborateurs ? » il est préférable de se demander « comment favoriser et augmenter leur motivation ? ». Pour répondre à cette question, l’auteur se penche sur les recherches de la psychologie de la motivation. Trois types de motivations existent : la motivation autonome, une motivation issue de ressorts internes, qui pousse les êtres humains à agir par eux même, par intérêt ou par plaisir, ou encore parce que l’action est en accord avec leurs valeurs ou s’inscrit dans un projet plus grand. Un autre type de motivation est la motivation contrôlée. Ce type de motivation utilise des ressorts extrinsèques à l’individu : il peut s’agir de pressions internes pour éviter la culpabilité et la honte, et répondre aux attentes sociales. Ou des pressions externes telles que recevoir une récompense et éviter une punition. La troisième sorte de motivation est l’amotivation, qui se caractérise par une absence totale de motivation et de la résignation.

La motivation autonome s’inscrit dans le développement naturel des individus. Nous avons tous en nous un désir d’apprendre et de grandir. Un climat familial défavorable, l’école, ou encore nos premières expériences professionnelles nous ont poussé à entrer dans un moule. Nous nous sommes contorsionnés et adaptés aux attentes des autres, oubliant notre nature profonde et nos besoins vitaux. Nos désirs instinctifs de nous développer se sont trouvés entravés sous des injonctions qui ne nous appartiennent pas. Nous étouffons et ne trouvons plus le sens dans nos actions.

Évoluer dans un environnement qui favorise la motivation autonome est salutaire. Ce type d’environnement permet aux sujets de libérer leur potentiel et d’utiliser pleinement leurs capacités. Il est générateur de bien-être, de réalisation personnelle, d’une plus grande performance et d’un meilleur attachement à l’entreprise. Pourtant, jusqu’à présent les organisations favorisent peu la mise en place d’espaces de travail permettant de déclencher ce type de motivation chez leurs collaborateurs. La poursuite de gains financiers et de statut social a longtemps été, et est encore la norme dans de nombreuses entreprises. Ces ressorts de motivation fonctionnent sur du court terme. Dans une stratégie au long cours, ils s’essoufflent, et sont contre productifs en créant du désengagement.

Comprendre les besoins ainsi que les valeurs qui régissent les êtres humains et les mettre en adéquation avec la culture des organisations devient vital pour toutes les parties prenantes. Les entreprises évoluent dans un environnement de plus en plus incertain, la concurrence s’accroît et sortir du lot n’est plus une option. Changer de stratégie en misant sur l’Humain et en favorisant leur engagement est un avantage concurrentiel indéniable. Tous les acteurs y gagneront. Les gains s’observeront rapidement et achèveront de convaincre les plus rétissants.

Fort de ces constats et de son expérience professionnelle, Fabrice Gatti, propose le modèle de stratégie CRAFT pour aider les décideurs et les managers à écrire les nouvelles pages de l’histoire du monde des organisations.

Le modèle CRAFT pour repenser les organisations

Compétences, Relations, Autonomie, Frame et Talent sont les cinq piliers sur lesquels le modèle de stratégie de Fabrice Gatti s’appuie. Le modèle CRAFT prend en compte les besoins innés et universels des êtres humains : les besoins de compétence, de relation et d’autonomie. Il y ajoute les composantes de la performance et de la santé psychologique : l’environnement social et sociétal dans lequel les collaborateurs évoluent, et les aspirations poursuivies.

Avant de se lancer dans une refonte organisationnelle basée sur ce modèle, l’auteur partage trois prérequis à considérer pour avancer dans la bonne direction. Premièrement, le monde est à penser de façon complexe et systémique. Les vieux modèles, linéaires et simplistes sont à oublier. Le deuxième point est de concevoir la nature humaine comme bonne. L’environnement a pour rôle de lui donner les opportunités de révéler ses potentiels. Quant au troisième prérequis, il consiste à avoir une excellente connaissance de l’environnement dans lequel le modèle CRAFT sera implémenté. Culture et modes de fonctionnement ainsi que leurs impacts sur les acteurs et l’organisation sont à analyser avec précision.

Compétences

Le besoin de compétence est un de nos besoins physiologiques fondamentaux. Il se construit au cours de la vie, depuis notre enfance, grâce à l’environnement dans lequel nous évoluons et grâce à nos expériences vécues. « Le besoin de compétence fait référence à la fois au sentiment de maîtrise dans l’accomplissement d’une action et ses interactions avec l’environnement, et en filigrane, à la possibilité d’exercer ses capacités au quotidien et de progresser tout au long de sa vie ».

Ce besoin de se sentir compétent se nourrit de nos croyances. Pour Albert Bandura, père de la théorie sociale et cognitive, « les croyances des individus sur leurs capacités à produire des niveaux de performance spécifiques exercent une influence sur les événements qui affectent leur vie ». Posséder un niveau de sentiment de compétence élevé est propice à la gestion des difficultés, à faire preuve d’une ouverture d’esprit, de curiosité et de confiance. Inversement, un sentiment de compétence bas, freine l’action et provoque du stress et de l’instabilité émotionnelle, terrain propice à la dépression.

Nos comportements nourrissent également ce sentiment de compétence. Tels des acteurs, nous tenons un rôle dans notre existence. Nos actions, nos décisions agissent sur le cours des événements. Nous sommes des agents qui œuvrons intentionnellement et proactivement en réalisant des tâches dans un certain sens pour, in fine, atteindre un but.

Nous ne sommes pas seuls. Nous évoluons dans un environnement, lui aussi est crucial à notre sentiment de compétence. Un environnement favorable permet de déployer pleinement nos forces. Un environnement défavorable sera responsable de la fuite des personnes hautement compétentes, ou encore source d’apathie et d’amotivation, entraînant jusqu’à la chute d’un système.

Croyances, Comportements et Environnement sont les structures de notre sentiment de compétence. Celui-ci, en perpétuel mouvement, dépend des circonstances. Il grandit lorsque nous portons attention à nos expériences actives de maîtrise (nos réussites solides, notre capacité à tirer des enseignements de nos difficultés…), lorsque nous nous appuyons sur des modèles sociaux (observation de personnes inspirantes), lorsque nous recevons des encouragements persuasifs et pertinents ou encore lorsque nous réussissons à réguler nos états émotionnels et physiologiques.

Des pistes pour les organisations qui souhaitent développer le sentiment de compétence de leurs collaborateurs

Différentes actions développent le sentiment de compétence des collaborateurs, et augmentent leur motivation autonome. Voici quelques exemples qui ont fait leur preuve.

La mise en place de programme de mentorat : l’observation de personnes inspirantes permet de développer un sentiment de compétence. Les organisations regorgent de collaborateurs pépites, pas assez mises en valeur, alors qu’ils ont beaucoup à transmettre. S’appuyer sur ces profils valorisera de nombreux salariés et permettra aux autres de progresser. C’est aussi un excellent moyen de créer une culture du partage.

La fixation d’objectifs communs : la fixation d’objectifs personnalisés en fonction des besoins et des compétences de chacun est une autre voie pour développer le sentiment de compétence et développer la motivation autonome. Un objectif trop ambitieux provoquera du stress et de l’épuisement. Un objectif peu challengeant entraînera ennui et désengagement. Un bon objectif est un objectif qui sert l’entreprise, qui capitalise sur les compétences des collaborateurs et qui peut se réaliser dans un environnement soutenant.

Le feedback comme culture : le feedback est une technique de communication qui consiste à faire un retour à un individu sur des actions, des faits ou des comportements dont il a été le protagoniste. Cette communication est purement factuelle, spécifique et précise. Elle est donnée le plus tôt possible pour activer une action corrective si nécessaire, ou ancrer un comportement positif. S’il est fait avec justesse, le feedback est sans jugement et ne blesse pas l’égo. La personne qui le reçoit est disponible à entendre les points à améliorer et se donne l’opportunité de grandir.

Relations

Le besoin de compétence n’est pas le seul besoin physiologique essentiel à nourrir. Le besoin de relations est lui aussi primordial pour s’épanouir. Force est de constater que nous vivons dans des sociétés de plus en plus individualiste. Or, notre nature est faite pour la coopération. Ce système est à l’origine de notre survie. Les collaborations sont à l’origine des plus belles réussites. L’urgence se fait pour les organisations de remettre du lien au sein de leur structure pour permettre à leurs collaborateurs de laisser éclore leur nature profonde.

Le besoin de relation se caractérise par la fréquence des interactions ainsi que l’attention portée aux autres. Ces relations, pour nourrir pleinement le besoin, doivent être positives, basées sur un intérêt mutuel, et répétées dans le temps. Le nombre de relations n’a pas d’importance. La qualité de ces relations est à privilégier.

Ce besoin de relation est ce qui nous a permis de nous sécuriser, de nous reproduire et de prospérer au fil de l’évolution de notre espèce. Plus qu’un simple besoin de survie le besoin de relation est un besoin social. C’est à travers les autres que nous existons : « Sans lien social fort, sans sentiment d’appartenance, nous ne sommes pas des êtres humains ».

Aujourd’hui, dans les sociétés occidentales, et dans le monde des organisations, ce besoin fondamental est mis à mal. L’égoïsme universel s’est diffusé, entraînant de grandes inégalités, un narcissisme forcené et des relations sacrifiées. Nous revêtons des masques sociaux pour nous faire accepter, et oublions que ce sont nos liens aux autres qui nous font exister.

Pourtant les études le montrent : ce sont les personnes qui entretiennent les liens les plus solides avec leur famille et leurs amis qui sont les plus heureuses. Ces liens sont puissants : en plus d’agir sur le bonheur, ils agissent pour une meilleure santé et plus de longévité. Les sociétés qui nous enjoignent à travailler toujours plus pour gagner plus n’ont rien compris à l’épanouissement. Il est temps de revenir à l’essentiel, et de nourrir ce besoin de relation qui nous a permis depuis la nuit des temps de nous développer et prospérer.

Placer la relation au cœur de l’organisation

Le besoin de relation se nourrit de contacts, et plus précisément de contacts physiques. Sans cette proximité des corps il est plus difficile de nouer des relations de confiance et de développer un sentiment d’appartenance. Alors que le télétravail s’est démocratisé, il est urgent de revenir à une proximité corporelle. Tant de communication informelle passe par une simple présence physique. Ces messages, d’une richesse essentielle, ne peuvent être décodés derrière un écran. Pourtant, ils sont vitaux pour les organisations, qui doivent recréer rapidement des environnements propices aux liens informels.

Nouer des relations prend du temps et demande un contexte serein. Les décideurs et les manageurs doivent donner ce temps précieux à leurs équipes. Des relations de confiance évitent de nombreux conflits. Favoriser ces relations de qualité s’avèrera rapidement bénéfique. Cette nouvelle politique peut se déployer de manière informelle, par exemple autour d’un café. Mais aussi de manière structurée, lors d’un voyage par exemple. Cette multiplication de situations de relation participera au développement d’un environnement favorable à la coopération et à la confiance. Des moments plus formels, tels des séminaires, participeront eux aussi à la création ou à l’entretien de liens.

Un environnement propice au développement des relations de qualité doit aussi être sécurisant et permettre aux individus de se montrer tels qu’ils sont. Le monde actuel nous incite à porter des masques pour être accepté. Qu’il est libérateur de pouvoir être nous-mêmes! L’écoute active, l’échange constructif, l’empathie, la recherche de compromis participent à cette stratégie d’authenticité des personnes et des relations. « Plus nous nous sentons dans une acceptation inconditionnelle de la part de l’autre, plus nous pouvons nous révéler entièrement »

Autonomie

Un autre besoin physiologique de l’être humain est celui d’autonomie, qui peut être définie comme une « force qui nous donne de l’énergie, nous pousse à prendre la responsabilité de nos actes et nous rend vivants ». L’autonomie tend à se réduire au sein des organisations, remplacée par un contrôle drastique des collaborateurs. L’économiste Francis Green va même jusqu’à dire que ce manque d’autonomie serait la cause principale de la baisse de productivité au Royaume Uni.

Comprendre le besoin d’autonomie des sujets commence par « considérer l’être humain comme un sujet proactif, cherchant à progresser vers des états plus complexes et plus authentiques ». Nous avons tous une tendance naturelle à progresser vers plus de cohérence et d’intégrité. Malheureusement, la vie quotidienne et notre environnement sont chargés de freins, de contraintes, d’activités peu passionnantes qui entravent notre accomplissement personnel. Le monde des organisations, par ses processus fastidieux, ses objectifs inadéquats ou encore ses managers sous pression n’y échappe pas. Il regorge de freins au développement naturel de l’individu créant des états d’esprit de soumission ou encore de rébellion. Ces états ne sont pas propices à la réalisation de performance dans un climat serein.

Créer un climat libérant l’autonomie des collaborateurs devient prioritaire pour les entreprises et leur performance. Cela commence par considérer les collaborateurs comme des sujets compétents et dont il est bon de s’appuyer pour avancer. Imaginer que, parce que l’on est décideur, signifie que l’on possède tout le savoir, est devenu obsolète. L’égo est à mettre de côté, et l’ouverture aux autres, en abaissant les barrières hiérarchiques, à privilégier pour le bien collectif.

Réduire les freins qui entravent l’autonomie signifie également revoir les trop nombreux process mis en place dans les organisations. Même si nous constatons que le monde s’est complexifié, une étude du cabinet Boston Consulting Group montre que ce n’est pas tant la complexification du monde qui pose problème chez les collaborateurs que les solutions et les manières démotivantes mises en place par les entreprises qui génèrent de la frustration. Quelques chiffres sont édifiants :

- Alors qu’en 1955, les entreprises suivaient entre 4 et 7 indicateurs de performance, aujourd’hui elles en suivent en moyenne 25, et dans 15 à 50% des cas ces indicateurs sont contradictoires.

- Dans certaines entreprises, les managers passent près de 40% de leur temps à rédiger des rapports, et entre 30 et 60% de leur temps en réunion de coordination.

- En une quinzaine d’années, les structures d’interface, de coordination et de process de contrôle ont augmenté de 50% à 350%

Le monde des organisations croule sous les injonctions peu constructives. Un temps et une énergie fous sont gaspillés. Cet encadrement à outrance bride la productivité et la capacité d’innovation. Cela impacte aussi directement la motivation des collaborateurs. Il est venu le temps de simplifier la vie d’entreprise en fluidifiant les processus et en donnant de l’autonomie et des responsabilités aux individus qui la font vivre.

Différentes actions offrent des pistes de solutions intéressantes. La première est de redonner du temps aux managers. Bien souvent, ces derniers sont sous pression, et sont débordés par les tâches administratives. Ils n’ont pas les ressources pour prendre soin de leurs équipes. Alors qu’ils sont les interlocuteurs en première ligne face aux salariés. Ils sont ceux qui peuvent rapidement échanger et agir sur le besoin de considération.

Redonner de l’autonomie aux collaborateurs passe aussi par le fait de leur laisser du choix. Sur le quoi ou le comment de leurs objectifs et de leur réalisation. Un collaborateur qui aura été consulté, à qui l’on aura expliqué pleinement les enjeux sera beaucoup plus impliqué. Cette manière de manager responsabilise et engage. Cela ne signifie pas pour autant que tout le monde soit consulté sur tout. Les compétences spécifiques de chacun sont à prendre en compte. Et cette autonomie évolue dans un cadre où des limites sont clairement posées.

Cette stratégie basée sur l’autonomie des collaborateurs profite aux organisations : en les engageant sur des tâches vraiment pertinentes, elle libère leur productivité. En enlevant des contraintes aux collaborateurs, leur capacité d’innovation en sera décuplée. En offrant un environnement propice au déploiement de leur besoin d’autonomie et de considération, la fidélité des salariés envers leur entreprise se verra renforcée.

Frame et Finalité

Depuis la nuit des temps, l’être humain cherche à mettre du sens dans ses actions et dans son existence. Cette quête de sens mobilise les hommes au fil des siècles et est « à l’origine de la religion, de la philosophie, des grandes explorations ». Aujourd’hui, malheureusement, le vide se déplore souvent dans nos existences et nos emplois. La recherche de toujours plus de profit de manière arbitraire, d’objectifs abstraits, de pilotages d’entreprise sans humanité… le monde dans lequel nous évoluons, trop terre à terre et matérialiste, ne nous pousse pas à nous engager dans une mission transcendante, où nous pourrions déployer pleinement nos capacités.

Les organisations pâtissent là aussi de ce manque de finalité dans leurs actions. Dans les entreprises qui œuvrent avec une mission claire, les collaborateurs donnent le meilleur d’eux-mêmes, se sentent mieux et éprouvent de la gratitude vis-à-vis de leur employeur. Donner un sens aux actions des salariés offre des conditions de travail mobilisatrices et fédératrices. L’image de marque de ces entreprises engagées est aussi bien meilleure auprès des clients. Économiquement ces entreprises qui n’ont pas fait du profit la priorité numéro un, se portent aussi très bien. Ici, il n’est pas question d’opposer finalité et profit. Les deux sont essentiels et complémentaires pour la pérennité des organisations. Il est simplement question de faire passer la finalité en priorité. Les entreprises qui adoptent cette stratégie savent que le mythe de croissance éternelle n’existe pas. Elles acceptent les hauts et les bas qui jalonnent leur existence, et les intègrent pleinement à leur modèle économique. Grâce à leur finalité bien établie et des valeurs claires, ces entreprises maintiennent le cap ce qui leur permet de traverser les tempêtes avec sérénité.

Donner du sens et avoir une vision claire guide les actions des collaborateurs sur du long terme. Mais au quotidien, offrir un cadre de travail sécurisant est aussi important. Voilà le « FRAME » (cadre en anglais) dont il est question.

L’environnement dans lequel les collaborateurs et les organisations évoluent est incertain et entraîne des inquiétudes. Si la structure des organisations adopte le même flou dans son fonctionnement interne, le risque d’amotivation et de désengagement apparaitra. Pour que les individus puissent développer pleinement leur potentiel, proposer un cadre de travail sécurisant n’est pas une option.

Ce cadre sécurisant passe en premier lieu par les valeurs de l’organisation. Bien souvent ces valeurs correspondent juste à des mots sur le papier. Les choix stratégiques ne les incarnent pas et seuls les tableaux de résultats ainsi que l’accumulation de process persistent. Cela créé une dissonance très inconfortable pour les équipes.

Le rôle des dirigeants et des leaders est stratégique pour organiser ce cadre sécurisant. L’adéquation entre les valeurs qu’ils énoncent et leurs actions se doit d’être facilement compréhensible. En plus de cette cohérence entre valeurs et actions, leur attitude se doit d’être clairement lisible par leurs collaborateurs. Leur prédictibilité est facteur rassurant pour les personnes qui les côtoient. Il s’agit d’une attitude clé qui ouvre une première porte d’un climat de confiance. S’ajoutent à cela exemplarité, équité et exigence qui en feront des leaders respectés, inspirants et sécurisants, qui développent un environnement de travail où la confiance règne.

Talent

Le talent ici n’a pas la définition usuellement admise. Fabrice Gatti réfute notre idée préconçue sur le sujet. Notre société a tort de sacraliser les personnes talentueuses. Enfermer des individus dans des cases en fonction de leur QI, de leurs études, de leur milieu social est profondément réducteur. Se concentrer sur le savoir plutôt que la connaissance participe à imposer une vision du monde limitante.

Lorsque Fabrice Gatti parle de talent, il fait référence à « un principe dynamique, un résultat issu de l’utilisation de facultés dans une configuration spécifique » qui évolue au fil du temps, en fonction de l’environnement et du contexte dans lequel évolue les individus. « Le talent ne s’attire pas, pas plus qu’il ne se gère. Il se détecte par observation et s’actualise dans une configuration spécifique. L’homme n’a donc pas de talent mais en produit, ce qui change tout ». Pour documenter cette partie de l’ouvrage, l’auteur s’appuie sur les travaux de Yves Richez, sémiologue et anthropologue, pour qui le talent se cache en chacun, encore faut-il sortir des idées préconçues et prendre le temps d’observer les facultés naturelles présentes chez tous.

Prendre conscience que tout le monde a du talent est une chose. Donner l’opportunité aux personnes de conscientiser leur talent en est une autre. Bien souvent nous ne connaissons pas les atouts que nous utilisons, ceux-ci n’étant pas mis en lumière. Or, nous avons tous des atouts. Lorsque nous en avons conscience, nous nous orientons vers des domaines et des actions où nous préférons les mettre à profit. Utiliser nos qualités naturelles, dans un contexte qui leur permet de s’épanouir mène à de grands résultats.

Accompagner les managers à détecter ces facultés naturelles, à les évaluer objectivement, à les faire conscientiser aux collaborateurs, et leur permettre de se développer dans le bon environnement constitue une gestion des talents réussie.

En aidant leurs collaborateurs à réaliser les forces qui les habitent, grâce à une fine analyse de leurs actions, les managers les aident à grandir et à se développer. Des personnes qui connaissent leurs talents s’orienteront vers des carrières qui auront plus de sens et s’y épanouiront davantage. Les organisations tireront elles aussi profit de ce nouveau mode de gestion des talents. Leurs recrutements seront plus fiables, le turnover, l’absentéisme et les risques psycho-sociaux se réduiront, et la performance se verra nettement améliorer.

Le mot de la fin

Si vous êtes allés au bout de cet article, je vous tire mon chapeau ! J’ai conscience de sa longueur, et du nombre impressionnant d’informations présentes dans ces lignes. Même s’il s’agit d’un résumé de livre, il me semblait essentiel de détailler le travail de Fabrice Gatti. Ses recherches et ses analyses sont riches d’enseignement pour qui s’intéresse au management, à la gestion des ressources humaines et au développement de la performance des organisations.

Les informations présentes dans cet ouvrage, pour majorité, vont à l’encontre des enseignements classiques reçus à l’école, dans l’enseignement supérieur, ou dans les entreprises. Face à la crise du désengagement des collaborateurs, à la compétitivité accrue du monde, et à l’urgence environnementale, il est temps que nous repensions nos modèles obsolètes. En nous appuyant sur les données issues de différentes disciplines (économie, psychologie, sociologie…) nous pouvons proposer un avenir plus radieux à notre jeunesse, si demandeuse de sens. Heureusement, ces nouvelles générations arrivent progressivement dans les organisations, et leur soif d’un monde plus conscient avec elles. Ces nouvelles générations cassent les codes, et leur énergie sera nécessaire pour améliorer le monde du travail de demain. Le chemin sera long, mais des signes encourageants se présentent. A nous d’accompagner les plus juniors en leur permettant de développer leurs compétences et leurs talents pour créer un nouveau monde du travail plus engageant.